シンガポール生まれ、大阪育ち、一級家具製作技能士であり、ものづくりマイスターの横山です。

趣味の木工、楽しんでいますか? 木工といえば欠かせない道具のひとつが「のこぎり」ですが、その種類や使い方について深く知ることで、作品の仕上がりが驚くほど変わるのをご存知ですか?

「のこぎりってどれも同じじゃないの?」と思っている方、ぜひこの記事を読んでみてください。用途や刃の形状に応じた選び方や使い方をマスターすれば、切断の精度が上がり、木工がもっと楽しく、奥深いものになります。

この記事では、私自身の経験をもとに、のこぎりの種類や特徴、そして実践的な使い方までを徹底解説します。初心者の方からベテランの方まで楽しめる内容になっていますので、ぜひ最後までお付き合いください!

さあ、のこぎりの世界へ一緒に踏み込んでみましょう!

【基本編】まずは知っておきたい!3種類ののこぎり

木工DIYで、私が普段から愛用している、そして技能士の試験にも必須な3種類ののこぎりを詳しくご紹介します。

それぞれの特徴を理解し、使い分けることで、作業効率と仕上がりの質を向上させることができます。

1. これさえあればOK!万能タイプの「Zソー 7寸目」

木工を始めたばかりの初心者の方も、まず1本持つならコレ! Zソーの7寸目 です。

いろいろな加工に使える万能タイプで、幅広い木材加工に対応できます。

刃のピッチ(目の細かさ)も程よく、扱いやすいのが特徴です。

私がいつも使っているのも、このZソーの7寸目ですね。

迷ったら、まずこの一本からスタートするのがおすすめです。

木工DIYの最初の相棒として、長く付き合えるはずです。

2. 美しい切断面を実現!「胴付 横引き鋸」

精密な横引き加工に特化した鋸が、胴付の横引き鋸 です。

横引きとは、木材の繊維を断ち切る加工のこと。

刃の形状が横引きに特化しており、繊維をきれいにカットすることで、切断面の美しさが格段に向上します。

例えば、木材を接合する際の加工や、繊細な細工を施す際などに重宝します。

精度を求められる作業で、その実力を発揮してくれるでしょう。

3. 縦引きだって美しく!「胴付 縦引き鋸」

少し珍しいですが、精密な縦引き加工に特化した鋸が、胴付の縦引き鋸 です。

一般的に縦引き鋸は、繊維に沿って荒く切るためのものが多いですが、この鋸は違います。

刃の形状が細かい縦引きになっており、胴付きなので、切断面の美しさと精度の高さを両立させてくれます。

通常の縦引き鋸では難しい、精密な縦引き加工を可能にするため、さらにワンランク上の作品作りを目指す木工愛好家におすすめです。

この3本を使いこなせるようになれば、技能士の試験も問題なくクリアできるはずです。

もちろん、木工の経験を積むにつれて、他の種類の鋸も欲しくなるかもしれませんが、まずはこの3本を相棒として、木工DIYを楽しみましょう。

【実践編】のこぎりの正しい使い方:プロの技を伝授!

ここからは、私が普段実践している、のこぎりを使った正しい加工方法を、さらに詳しく解説していきます。

ただ単に切るだけでは、まっすぐ、そしてきれいに切ることはできません。ちょっとしたコツと意識が、仕上がりの質を左右します。

1. 【基本】のこぎりは奥から手前に引く!

のこぎりを使う際の基本中の基本、それは 「奥から手前に引く」 ことです。

手前から奥へ切るのは絶対にNG。

なぜなら、手前から奥へ切ると、まっすぐに切ることが難しくなってしまうからです。

また、無理な力が加わりやすく、刃の破損や怪我につながる可能性もあります。

常に、奥から手前に引くことを意識しましょう。

2. 【コツ】力を入れる方向を意識する

奥から手前に切ると言っても、ただ力を入れて引けばいいわけではありません。

のこぎりの刃が木材に食い込み、まっすぐに進むように、力を入れる方向を意識することが大切です。

切る方向をイメージしながら、のこぎりの刃を、優しく、そして確実に進めていきましょう。

力を入れすぎると、逆にコントロールを失いやすくなるので注意が必要です。

3. 【肝心】切り始めは刃元から、丁寧に

切り始めは、のこぎりの刃元(刃の付け根部分)から、細かい動きで進めていくのがポイントです。

刃元は目が細かいので、最初の切り込みを正確に入れることができます。

のこぎりを少し倒し、刃の先端で墨線に沿って軽く切り込みを入れ、そこから奥から手前へと、徐々に切り進めていくのがコツです。

この最初の切り込みが、まっすぐに切るための重要な基礎になります。

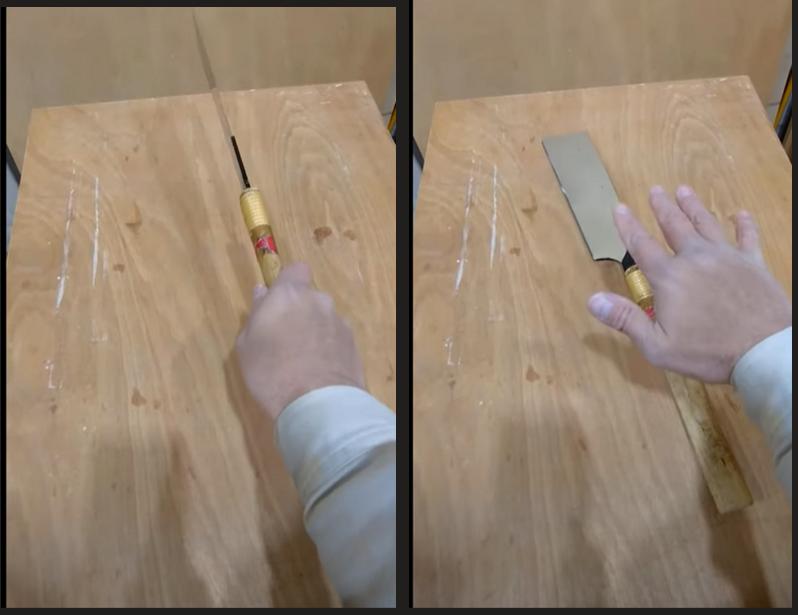

4. 【準備】事前の墨付けと毛引きは、必ず行う!

まっすぐに切るための準備として、切りたい場所に正確に墨付けをすることが、非常に重要です。

墨付けした線に沿って、のこぎりで毛引き、ガイドとなる線を引きます。

毛引くことで、より正確に、そして安定した切り出しが可能になります。

このひと手間を惜しまないことが、美しい仕上がりへの近道です。

のこぎりの持ち方で上達が決まる!正しい持ち方とは?

鋸を正しく持つことは、木工のスキル向上のカギです。実は多くの方が間違った持ち方をしているため、なかなか上達できないことも。ここでは、正しい持ち方とそのポイントを解説します。

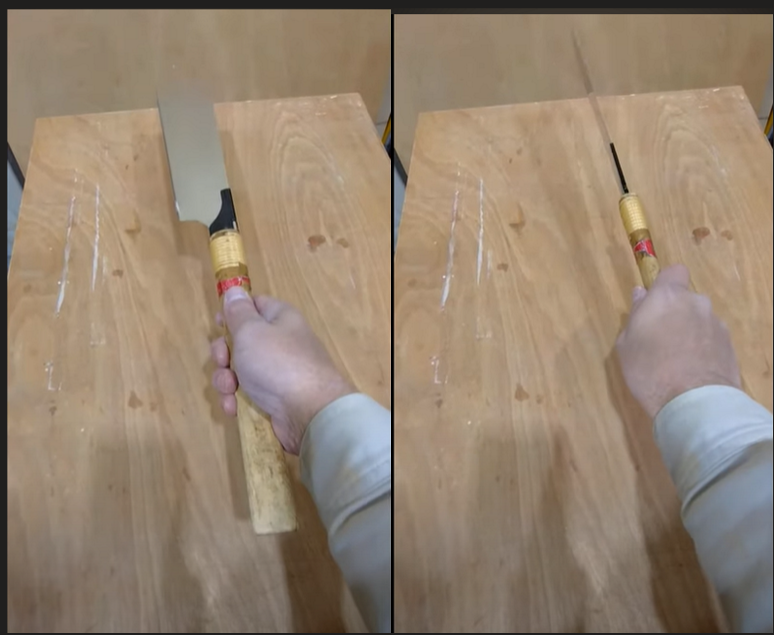

正しい持ち方:手のひらを下に向ける

鋸を持つとき、 手のひらを下に向ける(平手打ちの形) のが基本です。この持ち方だと、手が安定し、鋸がぶれにくくなります。

なぜ安定するのか?

• 手のひらを下に向けることで、手首がそれ以上下方向に回転しません。そのため、手首の動きが制限され、鋸が左右にぶれにくくなります。

• 平手打ちの形をイメージすると分かりやすいです。

間違った持ち方:手のひらを横に向ける

一方、 手のひらを横に向ける(チョップの形) 持ち方はNGです。この形では手首が自由に回転してしまい、鋸が左右にぶれてしまいます。

職人でもやりがちなミス

実は、熟練の職人でもこの間違いをしている方がいます。しかし、この持ち方では正確な切断が難しく、作業効率が低下します。ぶれないためには、 手のひらを下に向ける ことが重要です。

のこぎりを正しく持つコツ

DIYや木工作業で使うのこぎり、正しい持ち方をマスターすれば作業がぐっと楽になります。今回は、のこぎりを効果的に持つコツを紹介します。これを実践すれば、作業の精度が上がり、手が疲れにくくなりますよ。

1. のこぎりを横にして置く

まず、作業に取り掛かる前に、のこぎりを横に置きます。これは、手に持つ前にリラックスして正しいポジションを取るためです。のこぎりを寝かせることで、余分な力が入らず、持ち方の感覚がつかみやすくなります。

2. 親指をのこぎりの側面に当てて持つ

次に、のこぎりを手に取りますが、手のひら全体で持つのではなく、親指をのこぎりの側面に当てて持ちます。これが安定感を生み、手に無駄な力がかからないようにします。親指をしっかりと側面に置くことで、作業中の微調整もしやすくなります。

3. 重心を意識してバランスの良いところを持つ

のこぎりを持つときは、手のひらで重心を意識しましょう。持ちやすい場所、バランスの良い部分を探して、手に力が入らないようにします。重心が偏っていると、作業が不安定になり、力が無駄にかかって疲れやすくなります。のこぎりが軽く感じる持ち方を見つけることが大切です。

4. のこぎりが軽く感じるところを持つ

持ち方が決まったら、さらに微調整をします。のこぎりが軽く感じる部分を見つけましょう。この部分で持つことで、手のひらに余計な負担をかけず、長時間の作業でも手が疲れにくくなります。無理な力を加える必要はありません。

5. 手首を90度回す

最後に、のこぎりを持った手を90度回します。この手首の角度で、のこぎりが最も効率よく動くことができます。手首を無理に曲げることなく、自然な角度で作業を進めていくと、作業がスムーズに行えます。

まとめ:のこぎりの知識と技術で、木工DIYをレベルアップ!

今回は、木工に欠かせない「基本の3本」と「基本の加工」を中心に、木工DIYの基礎をしっかり押さえるためのポイントをご紹介しました。まず、Zソー 7寸目、胴付横引き鋸、胴付縦引き鋸を使いこなすことで、精密で美しい仕上がりが実現します。特に、初心者の方にとってはZソーが最初の相棒として活躍し、精密な横引きや縦引き作業には胴付横引き鋸と胴付縦引き鋸が効果的です。

さらに、のこぎりを使う際の基本的な技術を身につけることが大切です。「奥から手前に引く」「切り始めは刃元から丁寧に進める」などのコツを覚え、事前の墨付けと毛引きを行うことで、正確で美しい切断が可能になります。

これらの基本的な道具と技術を習得することで、木工DIYの作業が格段にスムーズになり、仕上がりの質も向上します。まずは基本をしっかりとマスターし、次のステップに進んでいきましょう。木工は奥が深く、経験を積むことでさらに楽しさが広がります。これからも皆さんの木工ライフがより豊かで充実したものになるよう、実体験を基に役立つ情報をお届けしていきます。