木工を楽しむ中で、「もっと仕上がりを良くしたい」と思ったことはありませんか?そんな時、頼れる相棒となるのがカンナです。木材を滑らかに仕上げ、作品全体の完成度を高めるこの道具には、職人たちの知恵が詰まっています。本記事では、さまざまな種類のカンナとその用途を詳しくご紹介します。なお、カンナの具体的な使い方については、また別のブログで詳しくご紹介します。

カンナの種類とその役割

それぞれのカンナは何をするために使用されるかが分かっていることが大切です。ここでは、具体的なカンナのシリーズを見ていきましょう。

a. 平カンナ

木材の表面を平らに整える、もっとも一般的なカンナです。板材や角材の仕上げに使いやすく、初心者からプロまで幅広く愛用されています。木工の基礎作業において欠かせない存在です。

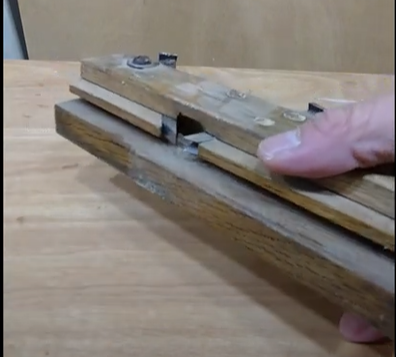

b. 長台カンナ

台が長いことにより、平面を正確に仕上げるためのカンナです。特に、長い木材の木端をまっすぐに整えたり、板と板を接合する際に役立ちます。直線性と平滑性を高める作業に最適で、家具製作では重宝されます。

c. 台直しカンナ

d. 際カンナ

e. 面取りカンナと丸カンナ

f. 反り台カンナ

台が曲面状になっており、凹面や曲面を仕上げるのに適したカンナです。通常の平カンナでは加工が難しい部分でも、反り台カンナを使えばスムーズに作業が進みます。

g. 脇かんなとひぶくらカンナ

木材の内側に曲線を作るためのカンナです。内側を滑らかに仕上げることで、器や曲線的なデザインの家具など、独自の形状を持つ作品を制作する際に使用されます。

h. 溝カンナ

木材に溝を掘るための専用カンナです。棚板を支えるための溝や、引き出しのレール部分など、接合や構造を強化する加工に利用されます。

i. 南京カンナ

小型で独特な形状を持ち、手のひらサイズで細かい装飾や仕上げ加工に最適です。特に繊細なデザインや小物製作に活躍します。

まとめ

カンナは木工のプロセスで欠かせない道具であり、その種類と用途を理解することで作業効率と仕上がりの質を大きく向上させることができます。どのカンナもそれぞれの役割があり、適材適所で使い分けることが重要です。

なお、カンナの具体的な使い方については、また別のブログで詳しくご紹介します。

木工は奥が深く、自分の手で作る楽しさを味わえる趣味です。これを機に、カンナの使い方をマスターして、よりプロフェッショナルな仕上がりを目指してみてはいかがでしょうか?