キーワード:発達障がい児,姿勢,学習机,椅子

1 問題と目的

2005 年に「発達障害者支援法」が施行され,発達障がいについて広く周知されるようになった。2017年に改正され,切れ目のない支援や基本理念などが盛り込まれ,充実した支援体制が求められるようになった。発達障がいの定義は,文部科学省(2003)「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」によると「自閉症,アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい,学習障がい,注意欠陥多動性障がいその他これに類する脳機能の障がいであってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」とされている。特別支援学級および特別支援学校の在籍者数は増加傾向にあり,公立小中学校の通常の学級に在籍している発達障がいの可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合は6.5%であると報告されている(文部科学省2014)。

村上(2017)によると,「多動症」は授業中に離席し,そわそわと動かしていて落ち着きがないなどと指摘しており,通常学級における指導においては特別なかかわりが必要であることが伺える。しかし,学校では多くの時間を着席して過ごさなければならず,落ち着いて着座できない児童は,教師や保護者から叱責される機会が多くなる。叱責され続けることによる自尊心の低下によって懸念される二次障がいについては多くの研究者が指摘しており(井上 2010,村上 2017,齊藤ら 2016),特に齊藤ら(2016)は,児童期後期から二次障がいとして抑うつ傾向になるため,早期の支援が必要であると述べている。

発達障がい児への支援技法としては,佐々木(2010)は,時間などを構造化したTEACCHプログラムやPECS(Picture Exchange Communication System:絵カード交換式コミュニケーションシステム)が有効であると述べている。また,藤坂ら(2015)は,ABA(Applied Behavior Analysis:応用行動分析)によって発達障がい児への有効な支援ができると述べている。

発達障がい児は姿勢の安定性やバランス,協調運動,粗大運動,微細運動などといった面に困難さを指摘する研究者も多く (香野 2010),学習時における着座姿勢を保持するための支援も必要であると考えられる。しかし,長時間着席している学習机や椅子の構造が発達障がい児に与える影響に関する研究は少ない。上地(2017)は,4-11歳のダウン症児10 名(男児 6 名,女児 4 名)を対象に,上地らが開発したe-chesk®を用いて学習時の姿勢においては,一般に市販されている家庭用学習机よりも正しい姿勢を保持しやすいことを確認している。そこで,本研究では,学習机と椅子の違いによって発達障がい児が学習場面においてどのような影響を受けるのかを検証した。

2 方法

被験児は,保護者から同意が得られた発達障がいの概念に含まれる診断を受けている男児2名(4~7歳)であった。 実験は「知育いすデスク」「e-chesk®」「家庭用学習机と椅子」をそれぞれ約10分程度実施し,ビデオ撮影した。「知育いすデスク」「e-chesk®」はパーテーションを使用して実施した。 机を変えるごとに5分程度の休憩を入れ,被験児の様子によっては必要に応じて休憩時間を設けることとし,被験児の心理状態を再優先とした。なお,椅子は高さ調整できるものを使用し,それぞれの身長に合わせて調節した。

学習課題については,被験児の好みや発達段階に応じた課題を用意し,以下の手順で実施した。

①あいさつ

②被験児の学習状況に合わせた計算問題

③図形模写:形の認識

実施課題のうち,「知育いすデスク」「e-chesk®」「家庭用学習机と椅子」の使用時における正しい姿勢の保持率と図形模写の一致率の違いについて評価を行った。

正しい姿勢の保持率については,映像を元に臨床心理士1名,保育士1名で評価した。

姿勢保持率については上半身と下半身に分けてビデオ分析した。

図形模写評価については,田辺(1985)に従って以下の手続きで実施した。

被験児にA4用紙の模写用紙と鉛筆を与え,課題図版(図4)を1枚ずつ机上に置き,「これ(課題図版)と同じ形(もの)を,よく見ながら,この紙(模写用紙)に描いて下さい」と教示した。1課題につき,模写は1回を原則としたが,被験児が描きなおす意志を見せた場合につき,模写用紙をさらに1枚与えた。なお,模写に要する時間は制限しなかった。 結果の判定については,久保田(1965)の評価を参考に,臨床心理士1名と保育士1名が判定して平均点を算出した。

図形模写課題の得点は,1課題につき3点を満点(全課題では,3点×10=30点)で計算し,判定基準は以下の通りである。

3 点:図形のモチーフ(角,辺,図形の3つ)が正しくとらえられている。技術的に達者でなくてよい。

2 点:3点に準ずるが,ゆがみが多い。しかし,モチーフが要求している肝心な特徴はとらえられている。

1点:図形のモチーフが部分的にしか再現されていない。図形が要求する特徴はなんとか表わそうと写しているが重要な要素を落としている。 0点:重要な要素がほとんど脱落している。

3 倫理的配慮

対象者の保護者には研究の目的,方法,匿名性の保証,自由参加であること,協力しない場合でも不利益にならないことを伝えた。また,被験児にも,わかりやすい言葉で説明して適宜休憩を入れ,嫌がった場合は中断した。

4 結果

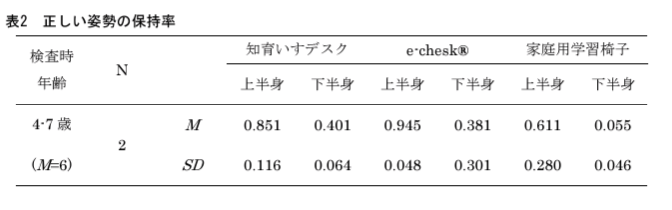

(1)正しい姿勢の保持率

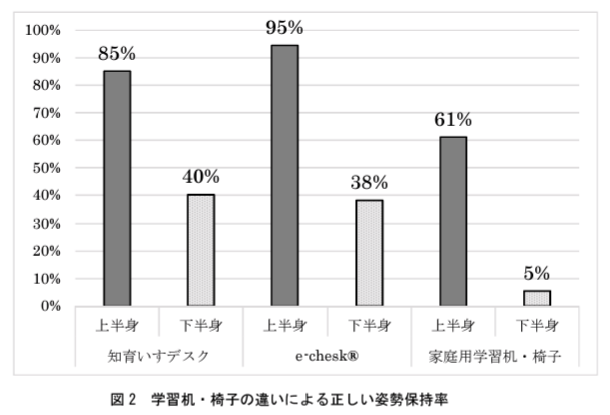

各学習机・椅子に着座している間に,正しい姿勢を保持できた時間数を測定して正しい姿勢保持率算出した結果,上半身および下半身ともに「e-chesk®」>「知育いすデスク」>「家庭用学習椅子」の順で正しい姿勢を保つことができた(表1)。 図2は,平均値をパーセンテージに直して棒グラフにしたものである。

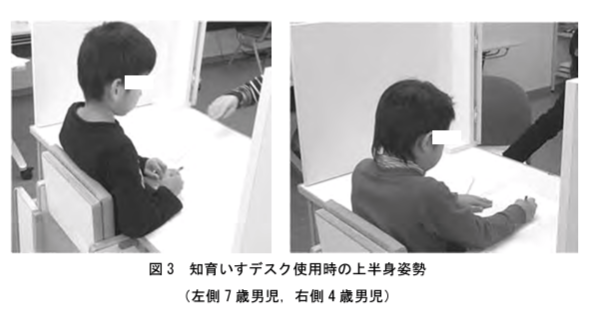

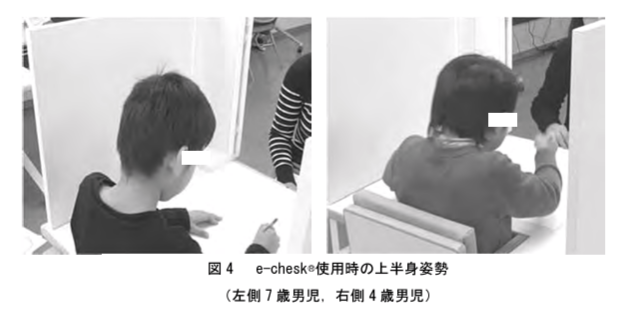

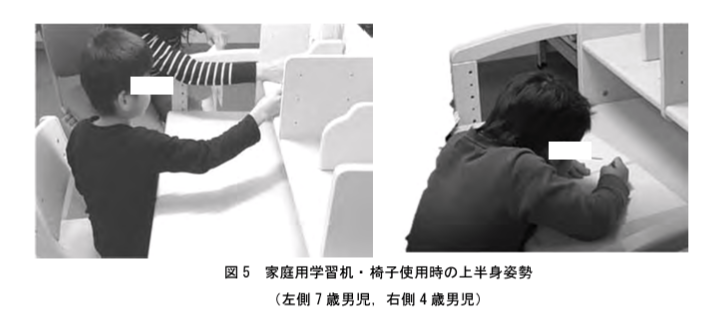

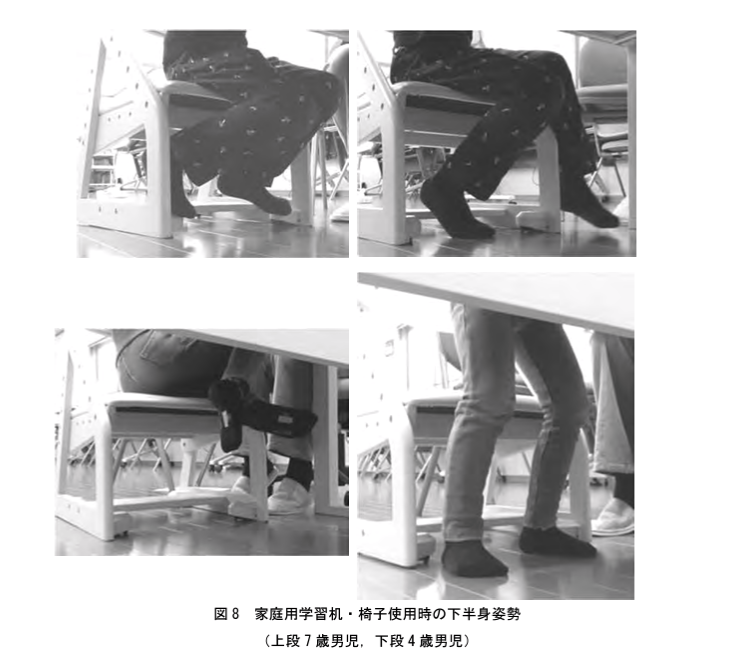

各学習机・椅子の使用時における上半身と下半身の姿勢の様子は図3-8の通りである。指導者は「知育いすデスク」と「e-chesk®」では正面の遮蔽版を開いて対面側に着席して指導し,「家庭用学習机・椅子」では被験児の左側に着席して指導した。

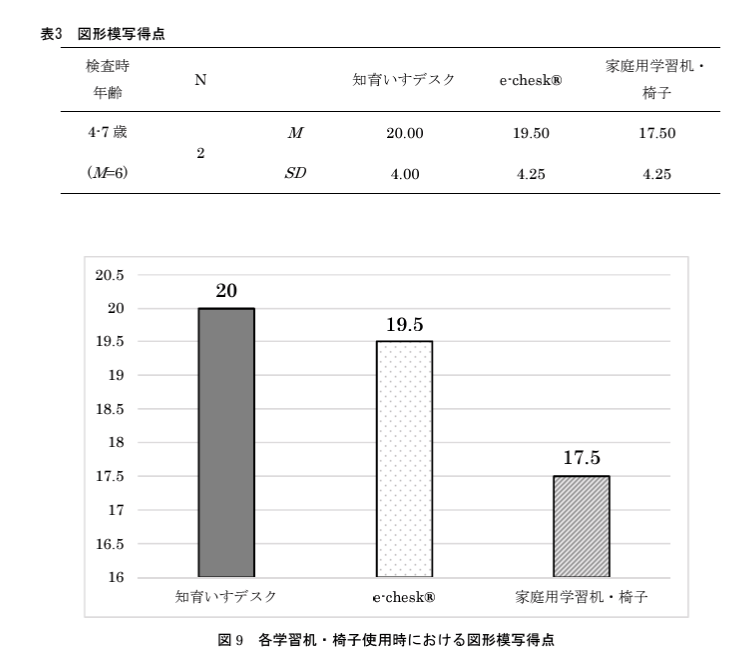

(2)図形模写得点

各学習机・椅子に着座している間に実施した図形模写得点結果を確認したところ,表3のようになり,「知育いすデスク」>「e-chesk®」>「家庭用学習机・椅子」の順で正しく模写できた。 図9は,図形模写得点を棒グラフにしたものである。

5 考察

(1)正しい姿勢の保持

上半身と下半身の姿勢に注目してビデオ分析した結果,上半身においては,「知育いすデスク」と「e-chesk®」では大きな差はみられなかったが,「家庭用学習机・椅子」での使用時は,姿勢の崩れが見られた。また,下半身においては,課題実施中,同じ位置に足を保持し続けることができない状態が見られ,特に「家庭用学習机・椅子」での崩れが目立った。4歳児男児は,図8下段にあるように「家庭用学習机・椅子」使用時間7分間10秒のうち5回立ち上がり,着席している間においても19回椅子を動かして机から離れる状況が見られ,安定した着座姿勢保持が困難であった。7歳男児は離席をすることはなかったが,常に横を向いている状態で,体をまっすぐに前に向けて課題を実施できず,安定した着座姿勢保持が困難であった。両児とも,「家庭用学習机・椅子」に着座している間,足をそわそわと動かしており,その動きが大きくなると姿勢が崩れ,椅子が動いてしまう状況であったので,落ち着きがない児童にとっては,同じ位置で座り続けることが難しいのかもしれない。

家庭用学習椅子は,座面が広いため,姿勢を保持しにくい児童には大きな崩れを引き起こしやすい。舟橋ら(2010)は,「クッション椅子使用による接触面積および重心幅の増加は, 椅子座位での姿勢の調整能力が向上し, 視写等の机上課題を促進させることに繋がる」と述べ,落ち着きのない児童にとっては,通常の椅子では姿勢を崩しやすいことを指摘している。

「知育いすデスク」および「e-chesk®」は,机と椅子が離れにくいため,そわそわと足を動かしても椅子が動かず,安定した着座姿勢を保つことができていた。また,視界遮蔽板を設置して使用する場合,周囲に気になるものがあっても視野に入りにくいため,離席したくなる衝動を軽減することにつながると考えられる。

(2)図形模写得点

「家庭用学習机・椅子」使用時は,「知育いすデスク」「e-chesk®」よりも丁寧な模写ができていなかったが,正しい姿勢で着席できていなかったことが影響しているものと考えられる。金永ら(2014)は,ADHD 児は文字間隔と行数が読みの眼球運動に影響していたことを明らかにしており,教材の工夫が必要であることを指摘している。多動を伴う場合,視点を定めることが難しく,注意散漫になりやすいため視界遮蔽版を設置することが望ましいのかもしれない。落ち着きのない児童にとっては視界遮蔽板がない場合は集中力を欠きやすく,様々なものに視点が移動してしまうため、目の前に置かれている課題に視線を向け続けることができなくなると考えられる。

(3)まとめ

落ち着いて座ることが苦手な子どもの場合、視界を遮蔽して視野に入る刺激を制限したり、足の動きが生じても椅子と机が離れにくい構造に着席させたりすることで,目の前の課題に集中しやすい環境を整えることが必要である。村上(2017)は,「ADHD の小学生は,家庭生活および学校生活のどちらにおいても幼児期以上に注意されたり,叱責されたりする機会が増える」と述べている。叱責をされることが多くなると,結果的に二次障がいを引き起こしやすい。様々なかかわり方の技法に加えて,着座環境も工夫することにより,相乗効果が得られるのではないかと示唆される。

6 今後の課題

今回は,少人数であったので,さらに被験児を増やして実験する必要がある。また,長時間着座を求められる学校において使用している学習机と椅子との比較を検討する必要がある。今回の図形模写は,視線を横移動で模写ができる配置にして実施したが,学校場面では板書をノートに書き写す際は視線を上下に移動させるため,上下移動した場合の姿勢の崩れについて検証する必要がある。

謝辞

本研究にご協力下さいましたみなさまに感謝申し上げます。

文献

知育いすデスクhttp://www.yokoyamakoubou.com/1chiiku/chiiku.html(2018年1月25日最終確認).

藤坂龍司 ・松井絵理子・つみきの会(2015).イラストでわかる ABA実践マニュアル: 発達障害の子のやる気を引き出す行動療法.合同出版.

藤田弘子(2000).ダウン症児の赤ちゃん体操―親子で楽しむふれあいケア.メディカ出版.

舟橋 吉美・今枝 正行・石川 道子(2010) .自閉症スペクトラム児に対する座位援助の検討. 脳と発達42(6), 463-465.

井上雅彦(2010).二次障害を有する自閉症スペクトラム児に対する支援システム.脳と発達42(3),209-212.

金永圭祐・岡 真由美・星原徳子・橋本真代・森 壽子・河原正明(2014).注意欠陥多動性障害児における読みの眼球運動と文字配列の関係.日本視能訓練士協会誌43, 249-255. 公開日: 2015/03/19

上地玲子(2016).ダウン症児の学習効果を高める学習机と椅子の開発.山陽論叢23.37-47.

久保田正人(1965).普通児と精薄児の図形模写能力.教育心理学研究13,54-59. 久保田正人 (1970) .図形模写能力の発達に関する一考察.教育心理学研究18,53-63.

香野 毅(2010) .発達障害児の姿勢や身体の動きに関する研究動向.特殊教育学研究48(1), 43-53.

髙橋三郎・大野 裕(2014).DSM‒5 精神疾患の診断・統計マニュアル.医学書院.

文部科学省(2014).特別支援教育の現状と課題 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/053/siryo/__icsFiles/afieldfil e/2015/05/25/1358061_03_03.pdf (2018年1月25日最終確認).

文部科学省(2003).「今後の特別支援教育の在り方について(最終報告)」.http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/004/008/001.htm(2018年1月25日最終確認).

文部科学省(2017). 発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について. http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/main/1377400.htm.(2018年1月25日最終確認)

村上佳津美(2017).注意欠如・多動症 (ADHD) 特性の理解.心身医学57(1 ),27-38.

村中智彦・藤原義博(2010)知的障害児の個別指導の在り方に関する検討.上越教育大学研究紀要,29, 187-197.

田辺正友(1985)精神遅滞児の図形模写能力(1)― 発達的傾向 ―.奈良教育大学教育研究所紀要21,61-69.

田辺正友・田村浩子(1986)精神遅滞児の図形模写能力(2)― 図形模写と人物画との関連 ―.奈良教育大学教育研究所紀要 22,23-32.

東京都教育委員会(2013)子供の体幹を鍛える研究~正しい姿勢のもたらす教育的効果の検証~http://www.kyoiku-kensyu.metro.tokyo.jp/09seika/reports/files/bulletin/h25/h25_08.pdf(2016年1月21日最終確認).

齊藤 彩・松本聡子・菅原ますみ(2016).児童期後期の不注意および多動性・衝動性と抑うつとの関連.パーソナリティ研究25 (1 ),74-85.

佐々木正美(2010).発達障害への理解と対応.脳と発達42(3),179-183.